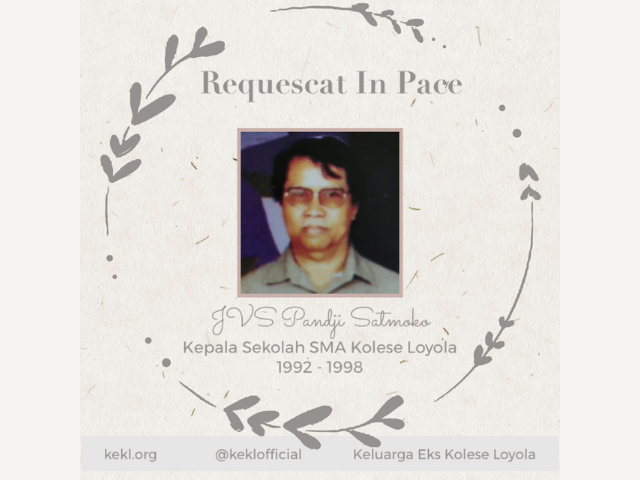

Obituari Pak Pandji Satmoko

Oleh Susbandono (KEKL 1973) @pmsusbandono

11 November 2021

Akhir bulan Oktober tahun 1973. Libur Lebaran hampir tiba. Suasana santai terasa kental. Sekolah kami, SMA Loyola Semarang, terjangkit juga euforia ini. Tubuh di sini, hati dan otak entah di mana.

Pagi itu, sengaja kami datang lebih awal. Pukul enam lebih sedikit. Semua siap-siap di depan kelas. Acara tunggal sebelum masuk kelas adalah “perang mercon”. “Medan perang” dipilih serambi kelas. Lima kelas memanjang dan kami berkerumun di sana.

Kelas 3A bergabung 3B melawan 3D dan 3E. Seperti biasa, 3C memihak yang bakal menang. Meski hanya cabe rawit, tak ayal kaget juga bila meledak, apalagi bila di samping telinga.

Gong berbunyi, tanda kami harus menghentikan “pertempuran”. Tapi mana ada “pejuang” yang rela disuruh berhenti duluan?

Saya, mewakili “brigade” 3E, mendapat giliran terakhir untuk melempar. Sekali lagi, mercon tak begitu besar. Dan sssssss… “granat” sudah dilemparkan.

Gerombalan di sebelah sana bubar menghindar letusan. Sebentar lagi ledakan akan menggema.

Tiba-tiba, seseorang menyeruak di antara kerumunan yang sudah pecah. Dia bukan anggota pasukan, tapi seorang guru yang akan masuk mengajar di kelas 3E. Guru itu adalah Pak Pandji Satmoko.

Beliau nyaris terkena percikan mercon. Hanya sedikit menghindar dan meledak sekira 1 meter dari kakinya.

Untung, Pak Pandji aman. Tapi si pelempar tak aman. Seorang “pasukan” yang sedang sial dapat giliran melempar pas saat para guru mulai masuk kelas. Dia kena hukuman. Lapor ke Pater Pamong dan harus “kerja rodi” di sana seharian.

Itulah kenangan terhadap Pak Pandji yang tak mungkin saya lupakan. Empat puluh delapan tahun telah berlalu. “Palestina dan Israel” sudah damai dan sering berjalan berangkulan menuju restoran untuk makan siang bersama. Mercon juga sudah dilarang di mana-mana. Tapi “hukuman” itu tak akan hilang dari ingatan saya. Juga tak mungkin melunturkan rasa hormat saya kepada beliau.

Sampai tadi pagi, ketika beberapa grup WA alumni Loyola mengabarkan bahwa Pak Pandji telah tiada. Beliau pergi menghadap Bapa sambil tersenyum bahagia, melihat murid-muridnya bertebaran di seluruh dunia mengibarkan bendera kehidupan yang mengandung titik-titik ajarannya.

Saya beruntung, selama 3 tahun belajar Bahasa Indonesia dengan asuhan beliau.

Pak Pandji adalah manusia kreatif. Memacu anak-anak didiknya agar berpikir dan terus berpikir sampai akal sehat berhenti karena tak mampu lagi untuk menggapai pokok pemikiran. Itulah titik yang harus dicapai, jangan buru-buru menyerah karena malas, takut atau alasan apa pun.

Caranya mendidik out of the box. Kami tidak diajarkan sesuai buku teks atau membuka dan mengikuti halaman demi halaman seperti membaca resep masakan. Esensi yang ditanamkan, bukan huruf per huruf atau kata per kata. Bahkan juga bukan kalimat per kalimat.

Tak jarang Pak Pandji masuk kelas dengan potongan berita dari surat kabar. Artikel dibaca bersama dan kemudian diskusi bebas dibuka. Kosa kata baru dicatat dan tata bahasa yang keliru diluruskan.

Pak Pandji mendidik murid-muridnya untuk kreatif dan tidak pasif. Diam-diam saya mengaku bahwa kegemaran dan setitik kemampuan saya menulis juga berasal dari tetesan ajaran beliau.

Di mata saya, selain sebagai guru, Pak Pandji juga seorang seniman. Idenya sering nyleneh bak seorang artis yang sedang beraksi di atas panggung kehidupan. Hasilnya, sering kami merebut juara dalam lomba majalah dinding dan lomba-lomba lainnya se Kotamadya Semarang.

Tak heran ketika 4(?) tahun lampau, dalam suatu acara reuni, saya bertemu beliau dengan penampilan eksentrik. Pak Pandji, yang masa sepuhnya menetap di sebuah desa di kaki bukit sekitar Muntilan, berambut sebahu, diikat ke belakang dengan model ekor kuda.

Beliau tetap ramah dan masih ingat nama saya, salah satu dari ratusan atau ribuan muridnya, yang dahulu kala pernah melemparnya dengan petasan.

“Ya, saya ingat. Pak Susbandono kan?”.

Saya tambah trenyuh. Beliau lebih segalanya dari saya, tetapi memanggil saya “pak”. Saya tak tahu bagaimana harus membalas sapaan itu, kecuali menambah takzim kepada beliau.

Selamat jalan Pak Pandji. Saya hanya salah satu murid yang menghormati bapak diantara banyak murid lainnya. Terima kasih banyak, Pak Pandji telah menjadi salah satu penggerak roda kehidupan saya, yang terus berputar.

“Old Gurus Never Die, They just Fade Away.”